人材派遣には、3種類の契約形態があるのをご存じでしょうか。

『登録型派遣』『常用型派遣』『紹介予定派遣』の3つです。

近年、仕事内容や求めるスキルによって派遣に対する企業のニーズも多様化してきています。

そのニーズに応える形で、人材派遣には期間限定から長期前提、また将来的に正社員雇用も可能な契約形態が用意されているのです。

今回はその3種類(登録型派遣・常用型派遣・紹介予定派遣)について、基本情報やメリット・デメリットの比較、活用事例をご紹介します。

| 【企業向け】派遣会社探しにおすすめ | ||

|

▼相談だけでもOK  |

\こんな企業担当者様におすすめ/

|

|

| 利用料 | すべて0円! | |

| 対応地域 | 日本全国 | |

| 対応職種 |

・事務/経理/営業 ・コールセンター ・工場・軽作業 など |

|

| URL | https://2b-connect.jp/ | |

派遣コネクトの特徴

- 完全無料で最適な派遣会社をご提案

- 派遣会社の比較・料金相場の調査依頼ができる

- 経験豊富なコーディネーターが派遣会社選びをサポート

派遣コネクトは、派遣会社選びの相談や紹介が完全無料で利用できるサービスです。

派遣業界に特化したマッチングサービスとして、全国約4万ヶ所以上の労働派遣事業所から、希望条件に合う優良派遣会社を厳選して紹介してもらえます。

派遣会社の選定や料金相場の調査、問い合わせといった手間のかかる作業は、すべて専門のコーディネーターに任せましょう。

業界の豊富な知識を持ったコーディネーターが派遣会社の特徴や相場情報、選ぶ際のポイントまで、総合的にアドバイスをしてくれます。

派遣会社からの営業電話や、比較や調査にかかる時間を軽減し、最適な派遣会社をスムーズに見つけられますよ。

条件がまだ明確でない場合でも、気軽に相談可能な便利なサービスです。

「どの派遣会社を選んで良いかわからない」「派遣会社を探す手間を省きたい」といった企業担当者様はぜひ派遣コネクトを利用してみてください。

> > 公式サイトを見る

| 利用料 | すべて0円 |

| 対応職種 |

■オフィスワーク 一般事務、経理事務、営業事務、総務事務、貿易事務、金融事務、英文事務、医療事務、通訳・翻訳、受付、秘書、データ入力 ■架電・営業 営業・販売、コールセンター、カスタマーサポート ■製造・軽作業 軽作業、組み立て、加工、物流・運搬、食品加工、入出荷、検査・チェック、機械操作 |

| 対応エリア | 日本全国対応 |

| 公式サイト | https://2b-connect.jp/ |

\ 最短翌日で紹介 /

1. 人材派遣とは

人材派遣とは、派遣会社から紹介された人材を雇う雇用形態です。

派遣先企業では業務に関する指揮命令を行いますが、給与支払い・社会保険や福利厚生の提供などは人材派遣会社がおこないます。

つまり、労働者が雇用契約を結ぶ会社と実際業務をする会社が別であり、派遣スタッフは雇用契約を結ぶ派遣会社が雇用主となります。

また、人材派遣には期間の上限があります。具体的には以下の通りです。

-

- 労働者個人単位

同一事業所・同一組織において、同一の派遣スタッフを受け入れることが出来る期間は原則3年

-

- 派遣先事業所単位

同一の派遣先事業所で労働者派遣の受け入れが出来る期間は原則3年

ただし例外などもあります。

期間制限については、以下の記事でも詳しくご紹介しているので参考にして下さい。

2. 人材派遣の種類

人材派遣は、大きく分けると登録型派遣・常用型派遣・紹介予定派遣の3種類があります。同じ派遣でも中身や特徴は異なります。

ひとつずつご紹介していきます。

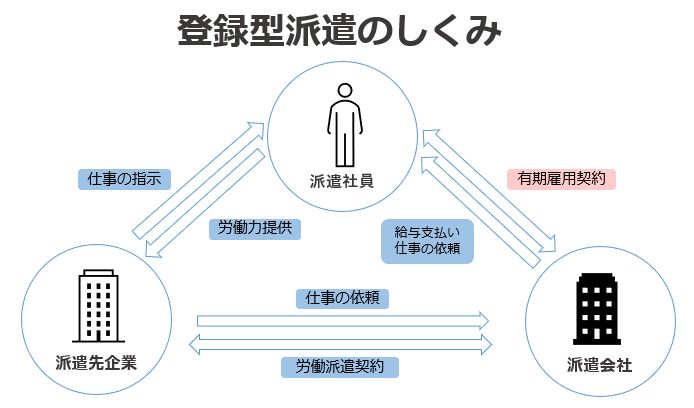

2:1. 登録型派遣

いわゆる「派遣」の多くはこの登録型派遣に属します。派遣会社によって呼称が異なるようで、一般派遣とも呼ばれます。

一定期間(最長3年)派遣先企業で就業してもらう派遣スタイルです。

派遣スタッフは、就業企業が決定した時点で、派遣会社との間に雇用関係が成立します。

また、派遣会社と雇用関係にあり、且つ一定条件を満たしている派遣スタッフに対しては、派遣会社から社会保険といった各種福利厚生が適用されます。

登録型派遣の期間制限については、以下の記事で詳しくご紹介しているので参考にして下さい。

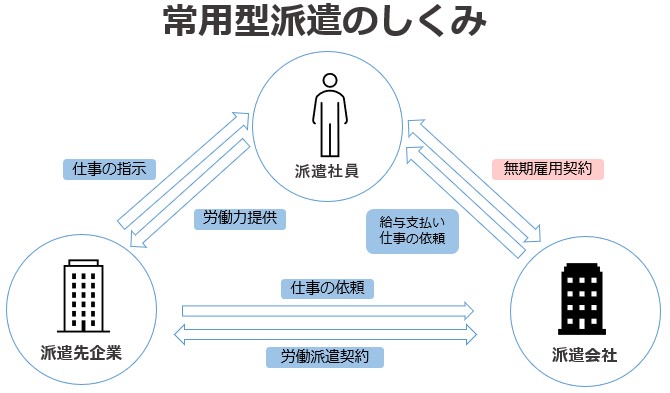

2:2. 常用型派遣

特定派遣とも呼ばれる常用型は、派遣会社の正社員として直接雇用されたスタッフが、企業に派遣される仕組みです。

一般派遣との違いや、派遣なのに”常用”という言葉に困惑する方もいらっしゃるかもしれません。

一般派遣との大きな違いは、派遣先企業での就業期間が終了しても、派遣会社との雇用関係は継続されるため賃金が支払われる事です。

雇用主は派遣会社となるため、昇給や賞与、福利厚生、退職金などの待遇面も、派遣会社の正社員と同等のものとなります。

なお、登録型派遣のような3年の期限もないため、長期就業が可能です。

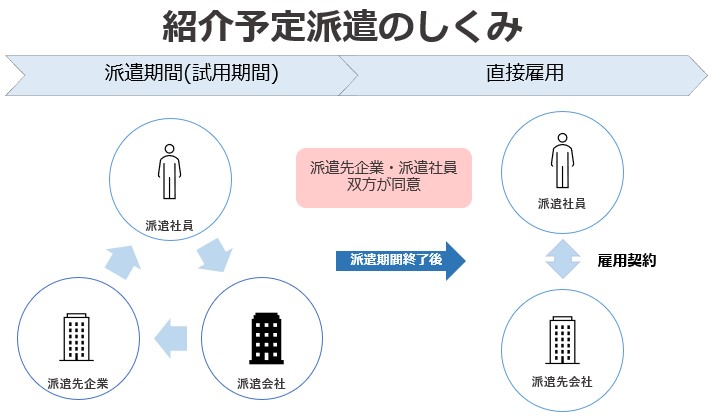

2:3. 紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後に本人と派遣先企業の双方合意のもとで、正社員または契約社員に切り替える働き方です。

登録型や常用型と大きく異なる点としては、事前に面接を実施出来ることです。

そして、最大6か月の派遣期間中に人材をじっくり見極められるため採用後のミスマッチが起きずらいのも特徴です。

なお、紹介予定派遣は、未経験やポテンシャル優先の採用にも適しています。

費用感としては、派遣期間における派遣料金と、直接雇用する場合にかかる紹介手数料となります。

3. 3つの人材派遣形態の比較表

前章でご紹介した登録型派遣、常用型派遣、紹介予定派遣について、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

企業担当者としては、それぞれの特徴を踏まえて最適な採用方法を検討することが大切です。

以下の表でメリット・デメリットを比較してみます。

3:1. 3つの人材派遣形態|メリット

| 登録型派遣 | 常用型派遣 | 紹介予定派遣 |

|

|

|

3:1:1. 登録型派遣のメリット

有期雇用であるため、業務量の変動に応じて契約を検討することが可能です。

本来固定費としてかさむ人件費を、時期や期間により流動的に運用が出来ます。

また、面倒な労務・福利厚生関係は派遣会社が行うので、手間も省けることもメリットでしょう。

3:1:2. 常用型派遣のメリット

登録型派遣のスタッフに比べ、より専門性を有したスタッフが多いことが特徴です。

また労働者派遣法による個人の期間制限がないため、研究機関や開発のような長期プロジェクトにも向いています。

3:1:3. 紹介予定派遣のメリット

上記の登録型・常用型と大きく異なる点として、採用前の面接が実施できます。

また試用期間にあたる派遣契約を経て直接雇用となるので、雇用後のミスマッチ率が低いのもメリットでしょう。

直接雇用を前提としているため、スタッフ側もスキルの高い人材が多いです。

3:2. 3つの人材派遣形態|デメリット

続いて、それぞれのデメリットはどういったものがあるでしょうか。

| 登録型派遣 | 常用型派遣 | 紹介予定派遣 |

|

|

|

3:2:1. 登録型派遣のデメリット

登録型派遣は、契約前の面接といった選考行為が禁止されています。

「顔合わせ」という名称で採用候補のスタッフと面会することが出来ますが、企業側が合否を決定するためのものではないということを注意しなくてはなりません。

また、基礎的な事前研修は派遣会社が行うものの、実務レベルであらかじめ教育が必要なものは、企業側がサポートする必要があります。

「顔合わせ」については、以下の記事でも詳しくご紹介しているので参考にして下さい。

- 人材派遣の顔合わせ/職場見学の流れや注意点を解説

3:2:2. 常用型派遣のデメリット

登録型派遣と同様、選考行為は禁じられています。

登録型と比較すると費用がかさむことも、デメリットでしょう。

注意すべき点として、長期的にアサイン出来ることから他の直接雇用の社員と混同してしまいがちですが、あくまで雇用主は派遣会社となります。

業務以外の指示はすべきではないので、その他の事項に関しては派遣会社を介してコミュニケーションをとるようにしましょう。

3:2:3. 紹介予定派遣のデメリット

まず試用期間である、派遣スタッフ時の派遣料金を支払う必要があります。

また、試用期間を経て直接雇用となった際には、派遣会社に紹介手数料を支払わなければなりません。

比較的スキルの高い人材が多いですが、求職者のカテゴリーは”既に離職している層”となります。

そのため、一般的に転職活動をしている応募者層とは少し属性が異なることを認識しておく必要があります。

<<『3. 3つの人材派遣形態の比較表』TOPに戻る

<<目次に戻る

4. 3つの人材派遣形態|活用シチュエーション

続いては、具体的にそれぞれの派遣形態にはどのような場面で活用することが適しているのか、シチュエーションをいくつかご紹介します。

4:1. 登録型派遣の場合

成功事例

- 発注から約2週間で派遣スタート。繁忙期に即戦力となる人材を確保

- 新規事業立ち上げにつき、数十~百名規模のスタッフ受け入れ

課題例

- 繁忙期につき、大量の問い合わせ業務に対応する人材が必要

- 産休に入る社員の代替業務を一定期間任せたい

- 窓口対応を一次・二次対応に振り分ける作業を依頼したい

- コールセンターの事前研修受講済みスタッフを即日スタートさせたい

ポイント

- 繁忙期や急な募集案件でも、人材派遣であれば最短1日~2週間で適材人材が見つかります

- あらかじめ事前研修を受講した、基礎的知識が備わっている即戦力人材が見つかります

4:2. 常用型派遣の場合

成功事例

- お客様の問い合わせに、経験・知識を応用し受け答えが出来る人材の確保

- 研究機関での長期的プロジェクトに、社員と同等に働ける人材の受け入れ

課題例

- 長期就業を前提に、経験や知識を活かし遂行してもらいたい業務がある

- 専門的な知識を有する業務に携わってくれすスタッフを探している

- 自社で募集をかけずに、正社員と同等レベルのスキルを持った人材を探したい

ポイント

- 3年を超過して長期的な安定就業も可能なため、働くスタッフのモチベーションが維持出来る

- 経験や知識を必要とする品質重視の業種にも対応が出来る

4:3. 紹介予定派遣の場合

成功事例

- 面接の他にも試用期間を経ることが出来るため、マッチングの精度が高まった

- 就業中に人となりが分かるので、ポテンシャル優先の採用も踏み切れた

課題例

- 事業拡大に伴う各エリアの営業担当の確保が間に合っていない

- 自社での社員受け入れ体制がまだ整っていない

- 適性さえ合えば未経験者でも構わないが、ミスマッチは避けたい

ポイント

- 派遣期間中に、じっくり時間をかけて適正を判断できるのでミスマッチが抑制出来る

- 未経験者であっても、門戸を広げ採用出来る

<<『4. 3つの人材派遣形態|活用シチュエーション』TOPに戻る

<<目次に戻る

5. 人材派遣の種類に関するQ&A

Q1. 人材派遣が活用できる職種を教えてください

オフィスワーク全般やテレマーケティング、販売・接客、営業、製造・軽作業など様々な職種に対応しています。

エンジニアやWebデザインナーといった、専門スキルを必要とした人材も紹介可能です。

なお「対応職種」については、以下の記事でも詳しく紹介しているので参考にしてください。

- 人材派遣とは|対応職種や利用手順、メリットを企業目線でご紹介

Q2. 人材派遣が禁止されている業務はありますか

派遣禁止業務として、以下の5つが指定されています。

- 派遣禁止業務

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 病院・診療所などにおける医療関連業務

- 弁護士・社会保険労務士などの士業

なお「派遣の禁止業務」については、以下の記事でも詳しく紹介しているので参考にしてください。

- 労働者派遣が禁止されている業務一覧|例外や禁止の理由も解説

Q3. 登録型派遣で、期間抵触日を迎えたスタッフの対応はどうしたらよいですか

抵触日を迎えた派遣スタッフへの対応としては、主に3つあります。

- 派遣先企業で直接雇用

- 同じ派遣先の別の課で働いてもらう

- 契約満了してもらう

となります。

なお「派遣の期間抵触日」については、以下の記事でも詳しく紹介しているので参考にしてください。

- 人材派遣の抵触日とは|基礎・事例・注意点・Q&Aをご紹介

Q4. 紹介予定派遣の試用期間後、派遣スタッフが希望したら必ず採用するべきですか

派遣スタッフの入社は、派遣スタッフと派遣先企業が双方合意したうえで成立します。

よって片方が合意しない場合は採用には至らないため、必ず採用する必要はござません。

なお「紹介予定派遣」については、以下の記事でも詳しく紹介しているので参考にしてください。

- 『紹介予定派遣』とは|人事担当者なら知っておくべき基礎知識

<<『5. 人材派遣の種類に関するQ&A』TOPに戻る

<<目次に戻る

6. まとめ

今回の記事では、派遣の3つの種類(登録型派遣・常用型派遣・紹介予定派遣)について、基本情報やメリット・デメリットの比較、活用事例をご紹介させて頂きました。

なお、文中でご紹介させていただいた派遣コネクトでは、貴社の採用に関する課題をヒアリングし、条件に合わせてコーディネーターが最適な派遣会社を提案するサービスです。

料金相場の調査から派遣会社選定まで派遣コネクトが派遣会社探しをサポートいたします。人材派遣をご検討の企業担当者様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。